今天(6月13日)上午,位于黄浦区山海关路203号的上海建工“海玥黄浦源”接待中心正式对外公开,由此,这个位于上海市中心城区核心地段的历史风貌保护旧区改造项目揭开面纱。

“海玥黄浦源”项目,总建筑面积超37万平方米,住宅可售面积20万平方米,总投资额335亿元,是上海加快城市更新、“两旧一村”改造攻坚战的重要组成部分,位于黄浦区南京东路街道城市核心区域,由上海建工集团全产业链投资、策划、设计、建造,并提供物业服务,也创下了上海建工单体项目投资规模之最。

上海建工集团党委书记、董事长徐征,党委副书记、总裁叶卫东,集团副总裁、上海建工房产党委书记、董事长张惠忠,以及房产公司、二建集团、装饰集团相关领导参加了今天的启用仪式并到建设现场查看。

徐征在讲话时说,“海玥黄浦源”项目是上海建工全产业链打造的一个重要的历史风貌保护旧区改造项目,要打造一流的产品,就要充分发挥全产业链优势,产业链上的各家单位要把各自的工作做到极致、做到最好,共同努力,呈现精品。

“海玥黄浦源”项目于去年6月6日正式开工,开发涉及新昌路1号和7号两个地块,均为上海市第二批历史风貌保护街坊。

1号地块西至成都北路、东至新昌路、南至新闸路、北至南苏州河路,总面积约2.6万平方米,容积率5.37,将打造上海超高层高端住宅标杆。7号地块西至成都北路、东至新昌路、北至山海关路、南至北京西路,总面积约4.6万平方米,容积率1.3,其中规划低密度住宅4.8万平方米,将原汁原味保留石库门海派建筑风格。

1号地块效果图

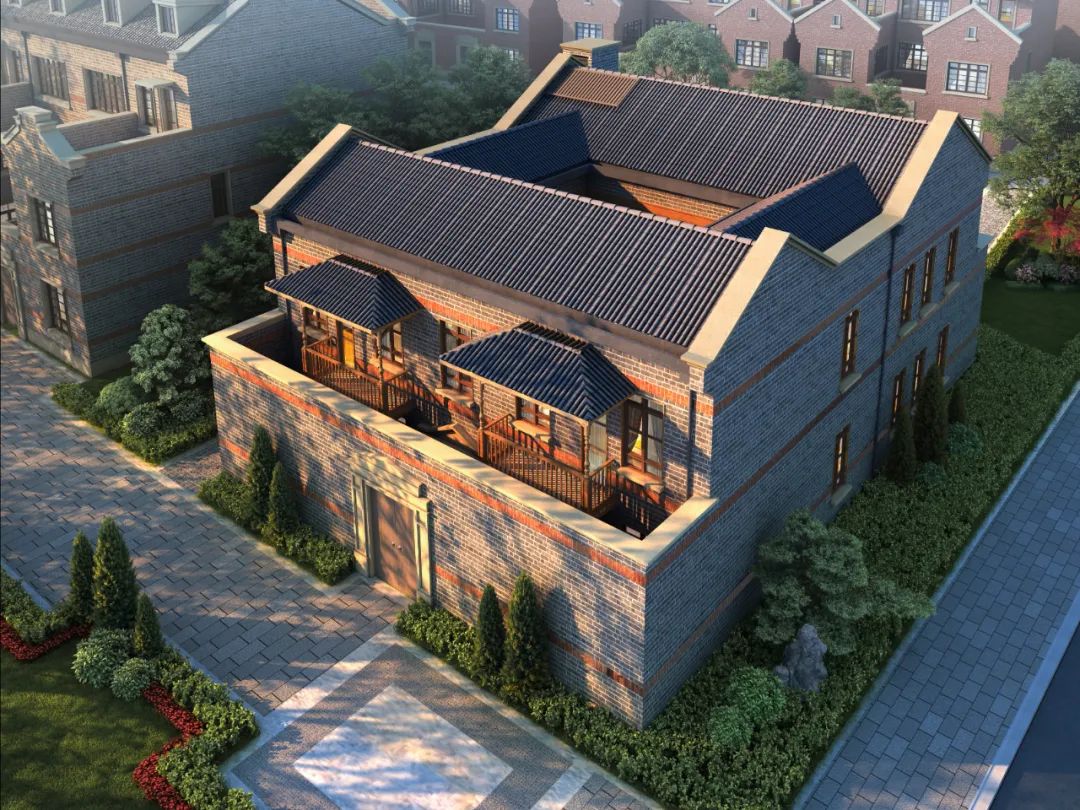

7号地块部分效果图

让历史风貌“原汁原味”

上海建工充分贯彻从“拆改留”转向“留改拆”的旧改新思路,设计规划突出历史厚度,开发建设注重品质提升,讲好历史故事,延续城市文脉。

新余里公馆

今年4月26日,7号地块的一栋百年建筑——陇西里公馆完成长达64米的平移。6月10日,另一栋百年建筑——新余里公馆完成30米的整体平移。这两次平移都采用了目前最为先进的交替顶升消除高差SPMT拖车平移方案,确保安全稳固。

新余里公馆平移

事实上,这两栋老建筑都有着“非同寻常”的背景。陇西里公馆建于1919年,是近代著名纺织实业家李氏三兄弟的住宅,二层三进五开间,是这个街坊中规模最大的里弄公馆,富有中西结合的早期石库门里弄公馆特征。新余里公馆建于1914年,是中国近代著名“姚新记”营造厂创始人、中山陵的承建者、中国水泥工业的先驱——姚锡舟的住宅,建筑为两进石库门院落,建筑面积860平方米,整体呈现中西结合的早期石库门建筑特征。两栋老建筑都具有较高的历史价值和艺术价值。

除了平移,后续还将启动新余里公馆盖挖逆作地下空间开发与外立面整体修缮。整个开发过程中,上海建工始终围绕让历史风貌“原汁原味”这个目标,从采集、甄别、卸解、管理全流程考虑,形成了依托数字化、工业化及智能化建造技术平台的历史建筑风貌保护工作特色。

基于数字测绘技术,开展历史风貌街坊风貌肌理特征采集与评估,建立“一幢一册”风貌肌理数字化档案。构建风貌特征构件分级分类保留体系和保护性卸解工艺,并形成数字化工艺视频库,指导现场施工。构建风貌特征构件全流程数字化管控系统,实现构件“卸解保护-仓库储存-修缮保护-再利用”全流程动态管控和信息全方位追溯。

全产业链打造高品质人居建筑

上海建工坚持保护为先、文化开放、功能集中的历史风貌街区保护利用原则,把风貌保护与区域品质提升、居住舒适、配套便捷的开发要求有机结合。“海玥黄浦源”也是近年来上海市中心旧改项目中第一个获得方案批复、第一个取得规划许可、第一个获得建设许可的项目。

7号地块部分效果图

“海玥黄浦源”不仅关注居住品质,更追求“建筑、艺术、生活”的和谐相融,建筑设计与外滩万国建筑博览群的建筑风格一脉相承,为ArtDeco建筑风格。

1号地块效果图

上海建工房产发挥“产业链引领”主导作用,与二建集团、基础集团、机施集团、建工总院、建材科技集团、装饰集团、园林集团、新晃公司、研究总院等单位形成了紧密牢固的合作关系,形成开发设计、历史建筑保护、施工建设全产业链联动,确保打造精品工程。目前,1号地块已经取得中国建筑最高等级绿建三星的认证。

为提升用户的居住体验,上海建工房产与第一太平戴维斯,在今年年初合资成立了上海建工第一太平戴维斯物业经营有限公司,为“海玥”系高品质住宅引入第一太平戴维斯独有的、传承160余年的国际高标准英式管家白金服务。

来源:“上海建工”微信公众号

|